L’ingénierie de sécurité incendie : pour une sécurité incendie des bâtiments renforcée

L’Ingénierie de Sécurité Incendie (ISI) est une démarche qui vise à évaluer les performances d’une solution de conception en quantifiant les effets d’un incendie, dans le but d’atteindre un objectif de sécurité défini (évacuation en toute sécurité des personnes, intervention des services de secours à des fins de sauvetage de personnes, stabilité au feu des structures, protection des tiers et de l’environnement, etc.).

Cette démarche performancielle permet d’analyser des solutions alternatives aux prescriptions de la règlementation en tenant compte des dispositions techniques et organisationnelles mises en oeuvre.

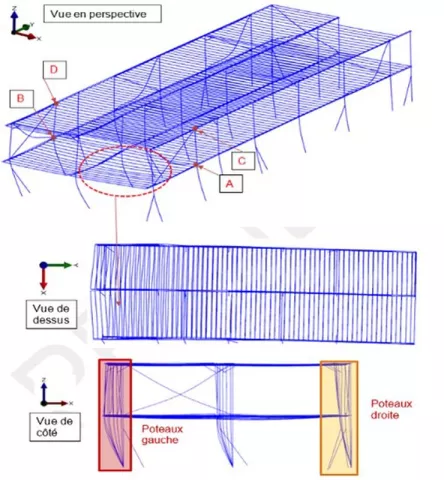

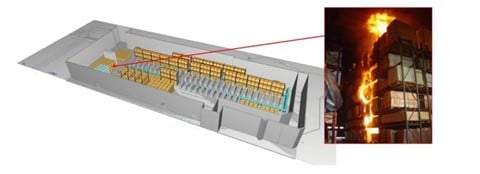

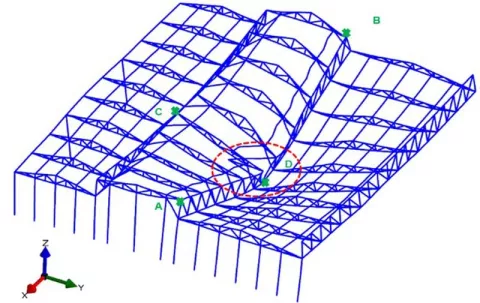

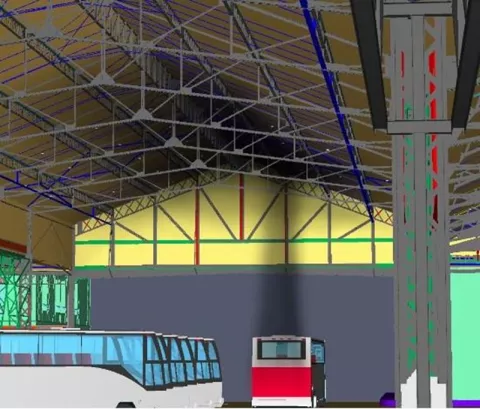

Des modélisations 3D sont utilisées pour évaluer les performances des différentes solutions.

Vous avez besoin d'une étude spécifique d'ingénierie incendie pour répondre aux exigences de l'arrêté du 11 avril 2017 ?

Les simulations numériques sur le développement du feu et le comportement des fumées et le comportement des structures (stabilité, modes de ruine) permettent d’évaluer si la cinétique d’incendie est compatible avec l’évacuation des personnes et l’intervention des secours.

Elles permettent également de statuer si les dispositions constructives projetées permettent d'éviter que la ruine d'un élément (mur, toiture, poteaux, poutres, mezzanines) suite à un sinistre n'entraine une ruine en chaine ou un effondrement de la structure vers l'extérieur

Ces simulations sont mises en œuvre pour répondre notamment :

- Aux exigences de l’Article 7 annexe II de l’arrêté du 11 avril 2017 relatives aux bâtiments de grandes dimensions (cellule de surface > 12000 m² et bâtiment de hauteur > 23 m)

- À minima aux exigences de l'Article 4 annexe II de l’arrêté du 11 avril 2017 relatives au rajout d'aménagements intérieurs de type mezzanines. L'absence de gène sur le désenfumage doit être démontrée.

Image

| Image

|

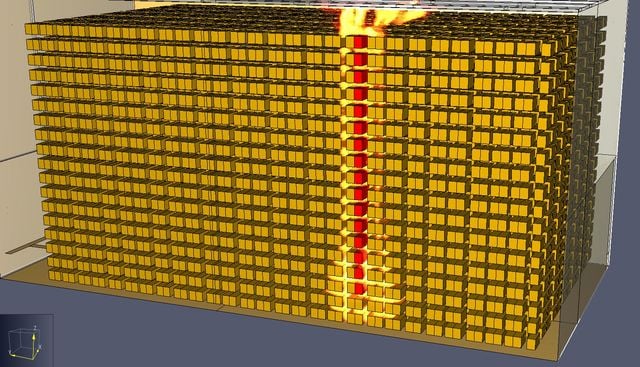

Etude d'un transstockeur de 40 m de hauteur

Image

| Image

|

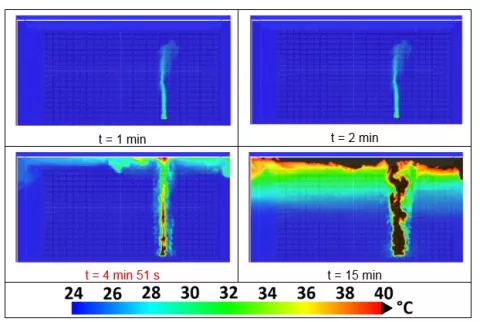

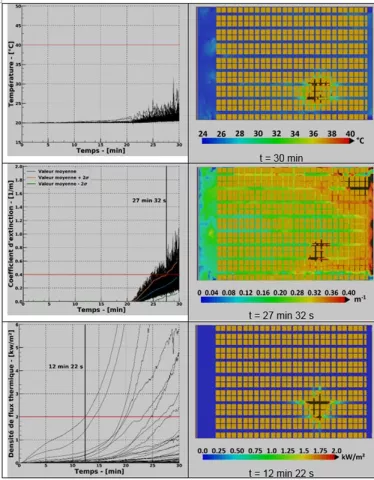

Etude d’ingénierie pour un projet de mezzanine en R+2

L’efficacité du système de désenfumage projeté sera évaluée selon plusieurs critères de performance.

Des critères de vulnérabilité simples seront retenus pour évaluer les conditions de tenabilité pour le personnel (flux thermiques inférieurs à 2 kW/m², température inférieure à 40 °C et coefficient d’extinction inférieur à 0,4 m-1, relevés à une hauteur de 2 m), les conditions d’intervention (flux thermiques inférieurs à 5 kW/m² et température inférieure à 100 °C, relevés à une hauteur de 1 m) ou les performances intrinsèques du désenfumage (propagation des fumées, températures en couche chaude, risque de flash over).

Vous avez besoin d’éléments techniques pour appuyer une demande de dérogation ?

Utilisée à bon escient, l’ingénierie va permettre d’apporter des éléments techniques pour venir en support d’une demande de dérogation aux prescriptions réglementaires, en particulier pour les bâtiments existants.

L’objectif sera de vérifier si les dispositions existantes sont compatibles avec les objectifs de sécurité, et ce avant d’engager des frais conséquents de remise en conformité (ex : présence d’amiante sur la toiture).

Cas concrets d’application : déficit de désenfumage (ex : SUE de 1% au lieu de 2% règlementaire), hauteur d’écrans de cantonnement non réglementaire, désenfumage mécanique pour une cellule borgne

Vous avez besoin d’éléments techniques pour justifier de la stabilité au feu d'un ouvrage ou d'un aménagement ? De la non-ruine en chaine ou du non-effondrement vers l'extérieur ?

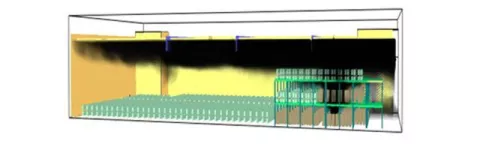

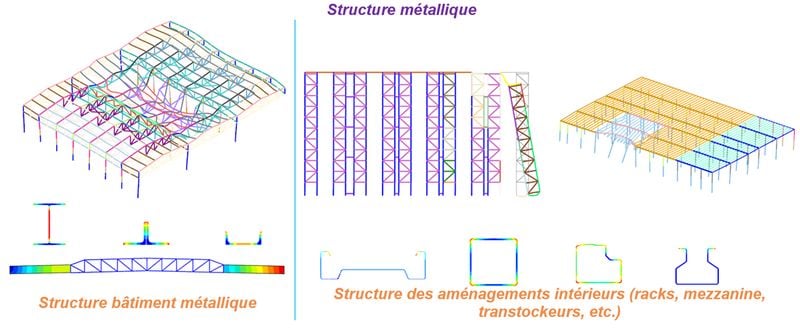

Grace à des modèles de calculs thermomécaniques avancés et des outils CFD de simulation numérique, nous pouvons modéliser le comportement mécanique de nombreuses structures exposées au feu (acier, béton armé/précontraint, bois, mixtes)

Image

| Image

|

Nous pouvons vous accompagner pour :

- Analyser la performance au feu (R E I) des éléments de structure sous feux normalisés (feu ISO 834, HCM, feu extérieur…)

- Évaluer la tenue (stabilité) au feu réel des structures des ouvrages (bâtiments, infrastructures) ou d'aménagement intérieur (mezzanines simples ou multi-niveaux, racks, Shuttle, transtockeurs)

- Étudier les modes de ruine (absence de ruine vers l'extérieur et de ruine en chaine)

- Étudier le renforcement et l'optimisation de la résistance au feu ; évaluation de l’impact de mesures compensatoires (protection passive de type flocage, peinture intumescente, encoffrement ou renforcement par rajout d'éléments de structure)

Vous avez besoin d’une assistance technique à l’expertise après sinistre par modélisation 3D ?

Pour chaque problématique en lien avec l’incendie, nous sommes en mesure de vous proposer une étude d’assistance technique par modélisation, adaptée à vos besoins et à vos objectifs.

En support à la RCCI (Recherche des Causes et Circonstances d’un incendie), la simulation numérique est un outil d’aide à l’expertise et permet d’apporter des éléments techniques objectifs pour :

- confronter différentes hypothèses

- évaluer des paramètres spécifiques (contraintes thermiques, ventilation),

- déterminer le scénario le plus plausible compte tenu des constatations ou événements relevés sur site.

Notre approche s’appuie sur une expérience de terrain (cellule RCCI et banque d’essais à l’échelle 1 depuis 50 ans).

Nous proposons une approche éprouvée et selon les règles de l'art favorisant la communication et l’accompagnement à chaque étape.

Notre approche est basée sur 60 années d'expertises, d'essais comportement au feu et de R&D pour caractériser le comportement au feu des produits.

Nous mettons en œuvre des outils de simulation performants et adaptés par nos experts spécialisés dans la maitrise des risques industriels. Sensibilisez vous et vos équipes à la détection incendie afin de prévenir au plus tôt la possibilité qu'un feu puisse surgir.

Nous sommes à votre écoute pour vous accompagner sur votre projet.

Contactez-nous !